Hace 80 años, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en escenarios de una de las tragedias más devastadoras de la historia moderna. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre estas ciudades japonesas, provocando la muerte de más de 170.000 personas y dejando secuelas duraderas en los supervivientes, quienes enfrentaron leucemia, cataratas, tumores malignos y trastorno de estrés postraumático.

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba prácticamente derrotado: su Armada estaba desmantelada, la Fuerza Aérea al borde del colapso y las tropas terrestres desplegadas lejos del territorio nacional. La entrada del Ejército soviético en Manchuria y su amenaza sobre el Ejército de Kwantung dejaban claro que solo unos meses separaban a Tokio de la rendición. Sin embargo, Estados Unidos decidió acelerar la victoria mediante un ataque nuclear.

Al asumir la presidencia en abril de 1945, Harry Truman conoció el Proyecto Manhattan, un esfuerzo secreto para desarrollar la bomba atómica. Tras la prueba exitosa en julio, ordenó exigir la rendición incondicional de Japón y aprobó los planes de bombardeo, inicialmente concebidos como ataques psicológicos sobre zonas deshabitadas, pero finalmente dirigidos a ciudades densamente pobladas. Entre los objetivos se encontraban Hiroshima, Nagasaki y otras ciudades estratégicas.

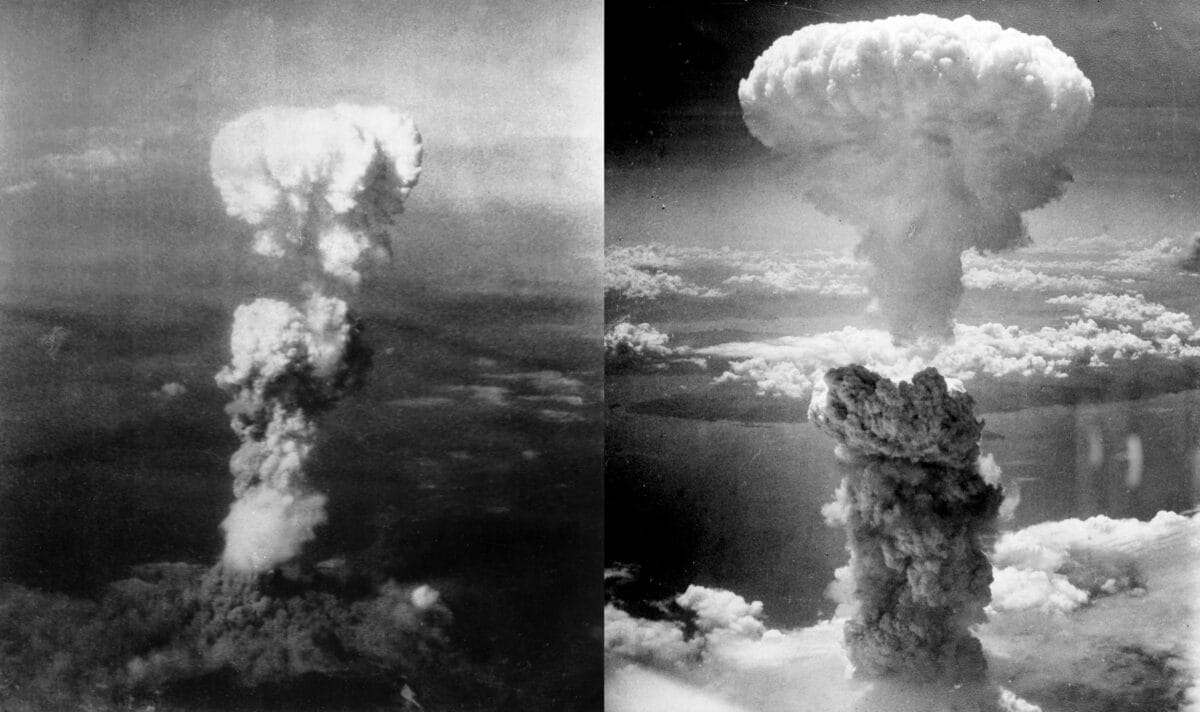

Hiroshima fue elegida por su geografía y densidad urbana, lo que garantizaba un alto número de víctimas y destrucción. La bomba «Little Boy», lanzada el 6 de agosto de 1945, arrasó 8 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad y provocó un pulso térmico que quemó la piel de personas a varios kilómetros de distancia. Miles fueron vaporizados en el acto, y muchos más murieron posteriormente por las quemaduras y la radiación. La mayoría de las víctimas fallecieron por quemaduras, mientras que la explosión y la radiación causaron un porcentaje menor de fallecimientos.

Tres días después, Nagasaki sufrió un destino similar, aunque la destrucción fue menor debido a su relieve montañoso. La bomba de plutonio «Fat Man» se desvió de su objetivo original, Kokura, por la nubosidad, y acabó con más de 70.000 vidas en la ciudad. La proporción de muertes se distribuyó entre quemaduras, explosión y radiación.

Los supervivientes de ambos ataques, conocidos como ‘hibakusha’, describieron una devastación total, con siluetas impresas en el suelo, cuerpos calcinados y ciudades reducidas a escombros, un panorama que marcó para siempre la memoria colectiva de Japón. Médicos y ciudadanos narraron que la destrucción superaba cualquier capacidad de descripción, comparando el paisaje urbano con un desierto en llamas.

La rendición de Japón llegó pocos días después de los bombardeos. Aunque la guerra terminó formalmente el 2 de septiembre de 1945, la victoria estadounidense tuvo un costo humano incalculable. Hiroshima perdió más de 100.000 habitantes para finales de 1945, mientras que Nagasaki sumó cerca de 70.000 fallecidos, muchos de ellos por efectos tardíos de la radiación.

A largo plazo, los ataques nucleares dejaron secuelas duraderas: la radiación afectó la salud de los sobrevivientes y la biodiversidad local, causando mutaciones en plantas y animales, y marcando el inicio de la era nuclear, que desencadenó la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los ‘hibakusha’ han trabajado durante décadas para que se reconozca el impacto de estas armas y para promover la paz nuclear.

Hoy, Hiroshima y Nagasaki siguen siendo símbolos de los horrores de la guerra y la necesidad de prevenir el uso de armas nucleares, recordando al mundo que la devastación humana y ecológica que causan es incalculable y permanente.

Foto: Redes