A 115 años del estallido de la Revolución Mexicana, el país vuelve —como cada noviembre— a mirarse en el espejo de su gesta fundacional. Pero mientras se organizan ceremonias y desfiles, la pregunta central sigue pendiente: ¿qué sentido tiene hoy la Revolución para una sociedad que carga sus símbolos, pero no siempre sus lecciones?

El debate no es menor. La historiografía más reciente ha insistido en desmontar la versión lineal y monumental del proceso revolucionario, aquella moldeada por el Estado posrevolucionario a partir de 1920 y reproducida por décadas como verdad oficial. La llamada “bulimia conmemorativa” —la obsesión del poder por utilizar el pasado para legitimar el presente— ha saturado el espacio público de homenajes, pero no de reflexión.

Frente a ello, se plantea una urgencia: resignificar la Revolución desde el presente. No como pieza de museo ni como mito patriótico, sino como un cúmulo de experiencias vivas —conflictivas, diversas y contradictorias— capaces de iluminar los desafíos actuales del país.

Aunque el periodo armado de 1910 a 1920 suele presentarse como el corazón de la Revolución, la mirada histórica más amplia muestra un proceso que inició mucho antes y continuó mucho después. Las luchas liberal-anticlericales, los clubes antirreeleccionistas, las huelgas de Cananea y Río Blanco, y las acciones del Partido Liberal Mexicano fueron más que simples “precursores”: evidenciaron la urgencia de cambios estructurales que estallaron años después.

Pese al clima de efervescencia, el liderazgo de Francisco I. Madero —detonante de la insurrección— quedó pronto rebasado por la realidad social. Su apuesta por la negociación política decepcionó a quienes buscaban transformaciones profundas, en particular a zapatistas y villistas, que lo acusaron de traicionar los principios sociales de la Revolución.

Tras su caída y asesinato, la lucha se reconfiguró en torno a nuevos liderazgos. Emiliano Zapata y Francisco Villa se posicionaron como símbolos agraristas, mientras Venustiano Carranza impulsó un proyecto constitucionalista que culminó en la Carta Magna de 1917. Esa victoria jurídica no eliminó las tensiones: nuevas facciones, especialmente las del grupo sonorense encabezado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, disputaron el destino del país y terminaron imponiendo un modelo de Estado centralizado.

Con Calles llegó el maximato. Con Lázaro Cárdenas, el orden posrevolucionario encontró un equilibrio entre sectores obreros, campesinos y militares dentro de un proyecto corporativo que marcó al México del siglo XX. Sin embargo, la institucionalización también domesticó las aspiraciones radicales que habían dado origen al movimiento.

La Revolución, más que un bloque cerrado, fue un mosaico de experiencias: regionales, campesinas, urbanas, militares, obreras. Hablar de “revoluciones”, en plural, permite entender las múltiples agendas que chocaron en un país atravesado por desigualdades profundas.

Esa pluralidad, sostienen historiadores contemporáneos, sigue siendo clave para el análisis del México actual: un país donde la concentración del poder, las tensiones regionales, la disputa por la tierra, la desigualdad social y la relación con Estados Unidos continúan marcando la agenda pública.

Releer la Revolución no es un capricho académico. Es una forma de recuperar los debates que dieron origen al México moderno: el acceso a la tierra, la justicia social, el papel del Estado, la relación entre élites y pueblo, y los límites del poder político.

¿Qué queda por revolucionar?

Si la historia es un puente entre pasado, presente y futuro, su utilidad radica en orientar la acción. Revisitar la Revolución implica preguntarse qué aprendizajes seguimos necesitando: la defensa de la tierra, la participación social, el reparto del poder, la justicia para quienes siguen marginados.

Es conveniente reconstruir el sentido histórico de la Revolución Mexicana para modular acciones presentes y orientar las futuras. Se trata de vislumbrarla como una experiencia real en el marco cultural de las prácticas significativas, las cuales se transforman de acuerdo con los intereses y necesidades actuales. Pero ¿qué necesitamos recuperar de dicha revolución?

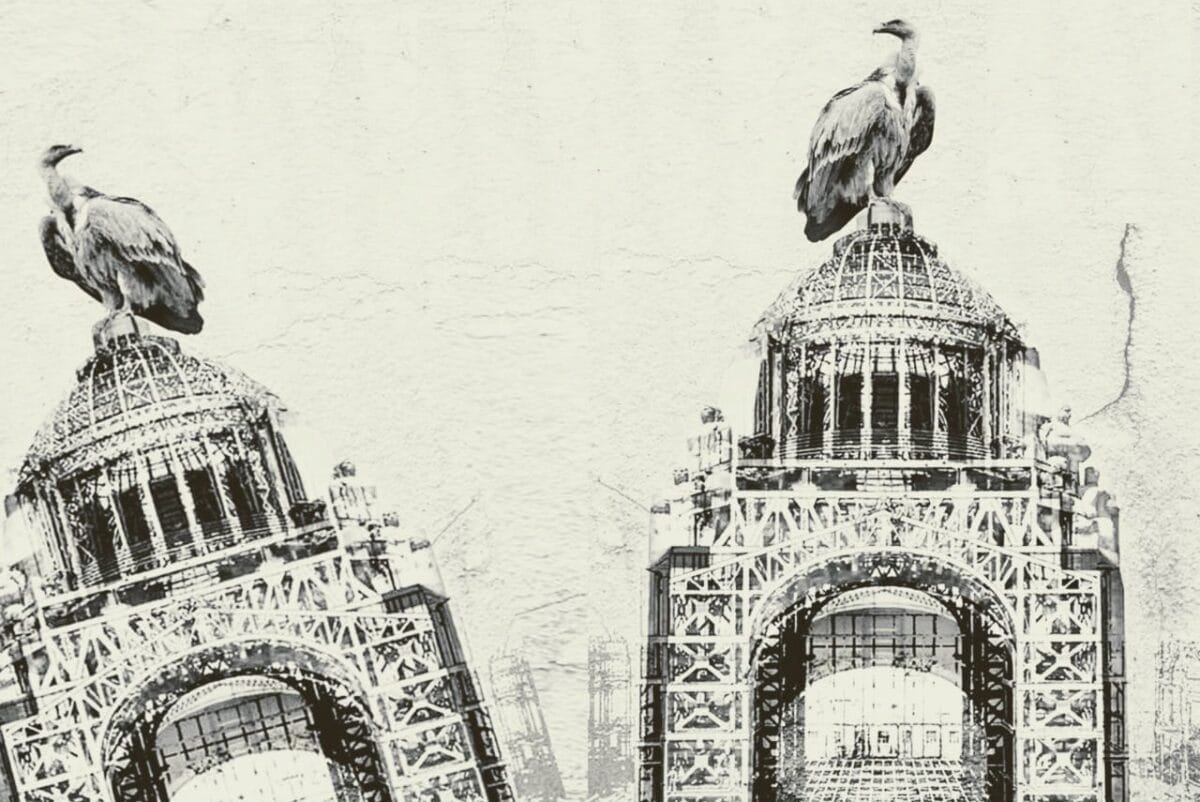

El pasado está presente: lo representamos, interpretamos y reinterpretamos con la función de hacerlo útil. La historia es un cúmulo de referentes, de deudas con el pasado y de reivindicaciones presentes; por ello estamos obligados a repoblarla con experiencias significativas y a recuperar un pasado vivo mediante fragmentos del tiempo histórico. Aquello que se mueve y relampaguea: imágenes pasadas surgidas de la necesidad de las luchas actuales. Rebeliones que iluminen el presente del verdadero México revolucionario, para adentrarnos en sus experiencias y valorar la nuestra.

La Revolución Mexicana debe ser revisitada y actualizada constantemente para reconfigurar nuevos horizontes de pensamiento y acción, pues lo vivido permite reconocer el pasado histórico a través de su vinculación con el ahora y el mañana. La llamada Revolución Mexicana no es un monumento, sino una amalgama de experiencias revolucionarias necesarias para la construcción significativa del pasado, para impulsar las acciones vivenciales del presente y para orientar las intenciones futuras.

La Revolución Mexicana ya no puede leerse solo como memoria oficial, sino como una reserva crítica de experiencias para repensar el rumbo del país.

A 115 años, la pregunta persiste: ¿cuál será nuestra revolución?

También puedes leer: Eric Hobsbawm: el legado de un historiador militante que transformó la mirada sobre el siglo XX

Imágenes: Especiales