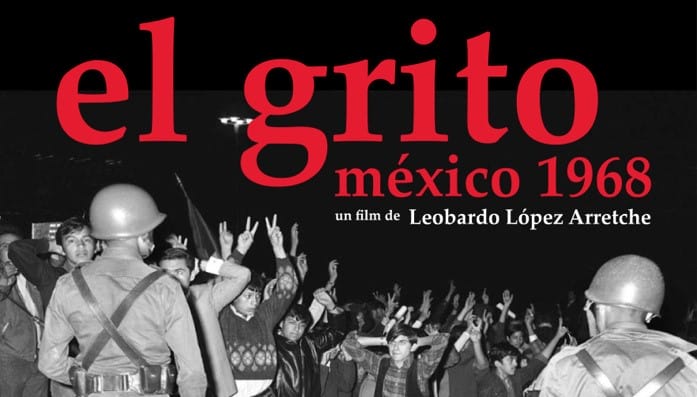

En 1968, los estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, acompañaron con sus cámaras las protestas del Movimiento Estudiantil entre los primeros incidentes de julio y la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre. Esos registros fueron escondidos durante algunos meses ante la persecución desatada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y entre 1969 y 1970 terminaron de editarse en el largometraje documental El grito.

Las imágenes de El grito y la misma experiencia en torno a su registro, son las del 68 en el mundo. Al igual que en tantos otros sitios, esa experiencia es la de los jóvenes estudiantes del CUEC, reunidos en las asambleas y en las calles para registrar el testimonial. En El grito, las imágenes y sonidos acumulan pruebas de la represión, pero también transmiten la festividad de un movimiento que conjuga la dimensión contracultural y la radicalización política vanguardista.

“Agosto” y “Setiembre”

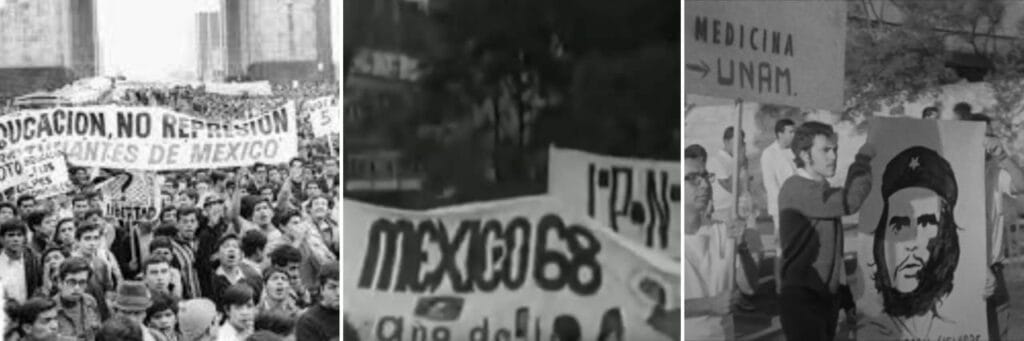

Los capítulos “Agosto” y “Setiembre”, son aquellos en que las masas actúan como protagonistas. Por un lado, en “Agosto” se despliega toda la nueva subjetividad asociada a lo contracultural: las secuencias de los jóvenes en la explanada de la UNAM, los sociodramas sobre la represión, los mítines entre discursos y canciones populares, la creación de los grandes muñecos de cartón, los folletos repartidos en las calles y fábricas, los grafitis callejeros y los ingeniosos carteles. Esa gráfica que, desde la ironía y el humor, mantuvieron en alto el espíritu irreverente del movimiento.

Por su parte, en “Setiembre” se ubica el núcleo del enfrentamiento político. Este se remonta al mes de julio cuando, con la excusa de una pelea entre bandas estudiantiles, el gobierno reprime también las manifestaciones, los granaderos ingresan a las escuelas vocacionales y, ante la protesta del día 26, se desata una represalia desmesurada. Del mismo modo, se observa que en las movilizaciones de agosto sacan el conflicto de la UNAM para extenderlo a zonas del sur de la ciudad, y luego depositarlo en el mismo Zócalo.

Las imágenes dan cuenta también de la “combatividad” del Movimiento, que se destaca en las pintas, afiches y canciones, y en las secuencias de actos y movilizaciones. Las cámaras que se insertan en medio de las columnas para acercarse a los “agitadores” nos muestran un cierto desorden asociado a la imposibilidad de organizar la asistencia masiva de manifestantes que inundan las calles.

La masacre desde lo visual y lo sonoro

Pero las masas en El grito no son sólo visibles a lo largo del film, son también audibles. Si en “Julio” el sonido de fondo es un monótono marchar de botas militares, entrecortado con algún grito de padecimiento individual, en “Agosto” y “Setiembre” los registros visuales de los cientos de jóvenes están acompañados por el murmullo de las multitudes, los cánticos y los reclamos de justicia. Y en “Octubre” incluso la presencia de las masas se diluye visualmente para desplazarse a lo sonoro.

Las imágenes fotográficas de este último capítulo están editadas siguiendo el testimonio de los hechos. Al mismo tiempo, ese testimonio se entremezcla con el murmullo de fondo del sonido de las balas, los gemidos de dolor, las corridas y gritos, audibles al modo de una masa sonora uniforme, en la cual sólo se distinguen por momento expresiones individuales.

Frente a la multitud protagonista de la revuelta de julio-setiembre, El grito no oculta a esas otras “masas” dominadas por el aparato estatal autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se trata de imágenes seleccionadas en el montaje que aluden a cuestiones como la institucionalidad burguesa-aristocrática del evento, el orden y la subordinación disciplinada de los asistentes, el proselitismo partidario populista, la cooptación de sectores populares, etc.

Este contrapunto se acentúa en el final con la ceremonia de apertura de las Olimpiadas, su hipócrita solemnidad, los cientos de periodistas y fotógrafos en el campo del estadio, las escasas pero contundentes imágenes de las gradas colmadas de público. A lo cual, El grito cierra el documental con estas voces: “Para que nunca se olviden / las gloriosas olimpiadas / mandó a matar el gobierno / 400 camaradas (…)”.

El movimiento como protagonista

En El grito se puede ver que el respeto a las leyes, la creencia o esperanza en la democracia, la justicia y la constitución estaban presentes en el reclamo del Movimiento de 1968. Gran parte del discurso militante percibía las represiones previas al 2 de octubre como obstáculos de una gesta imparable en la que estaba involucrado el movimiento. De hecho, un discurso por momentos también épico-revolucionario está presente en los registros directos de los oradores en mítines, movilizaciones, o en documentos. Pero, aun así, la confrontación del Movimiento estudiantil con el gobierno del PRI había estado revestida de reclamos de respeto del orden jurídico y constitucional, como registraron las cámaras de los estudiantes del CUEC.

La masacre misma, de algún modo, reconfiguraría ese discurso épico-revolucionario presente en los meses de agosto y setiembre, tal como se percibe en el capítulo final (“Octubre”).

Por otro lado, la opción de reproducir los comunicados en lugar de destacar a uno o más de sus líderes, podría asociarse al vínculo que desde un comienzo los estudiantes del CUEC establecieron con el movimiento y su tipo de “organicidad”. Esta elección podría explicarse en parte por el tipo de sensibilidad que otorgaba ese testimonio, para así componer un documental más “didáctico”. Pero junto a estas posibles razones “estilísticas” puede vincularse también a la importancia política que desde los hechos mismos alcanzó para la denuncia del gobierno mexicano en el plano mundial en vísperas de las Olimpiadas que tendrían lugar pocos días más tarde.

Producción, exhibición y resonancia

El grito es el testimonio fílmico más significativo del movimiento estudiantil de 1968 en México, constituyéndose como el primer documental enfocado en un movimiento social en el país. Esta película, filmada en 16 milímetros en blanco y negro, tiene una duración de 120 minutos. Incorpora textos de la periodista italiana Oriana Fallaci, quien resultó herida el 2 de octubre en la terraza del edificio Chihuahua, así como del Consejo Nacional de Huelga, que son narrados por Magda Vizcaíno y Rolando de Castro.

El documental abarca el periodo de julio al 12 de octubre de 1968, solo diez días después de la trágica masacre de Tlatelolco, donde, según el periódico inglés The Guardian, se estima que perdieron la vida 325 personas. La realización de la película estuvo a cargo de estudiantes de la carrera de cine, entre ellos Leobardo López Arretche, Francisco Gaytán, Roberto Sánchez, Alfredo Joskowicz y Juan Mora.

El grito comenzó a exhibirse en diversas instalaciones universitarias y cineclubs en julio de 1971. No obstante, su estreno “oficial” tuvo lugar el 23 de junio de 1976, en el Salón Rojo de la Cineteca Nacional, como parte del ciclo “Cine mexicano no industrial”.

A 57 años del movimiento estudiantil de 1968, las imágenes, voces y murmullos de El grito, siguen cautivando y resonando con fuerza en nuestra memoria colectiva.

Breves consideraciones sobre ‘Tlatelolco 1968 y otros gritos subalternos del cine latinoamericano’ de Mariano Mestman.

También puedes leer: Eric Hobsbawm: el legado de un historiador militante que transformó la mirada sobre el siglo XX

Fotos: Especiales